- 1.数码相机

- 1.1.数码相机机身简介

- 1.2.镜头简介

- 2.焦距与取景

- 2.1.焦距与题材

- 2.2.透视与焦距的关系

- 2.3.取景

- 3.影调

- 3.1.什么是影调

- 3.2.影调的量化

- 3.3.控制影调

- 4.曝光补偿三要素

- 4.1.三要素是什么?

- 4.2.光圈、快门和感光度

- 4.3.互易律

- 5.曝光组合

- 5.1.什么是曝光组合

- 5.2.光圈优先

- 5.3.快门优先

- 5.4.手动模式

- 6.光线

- 6.1.光线的特性

- 6.2.光线的分类

- 7.正确的曝光

- 7.1.正确的曝光

- 7.2.大光比强反差

- 7.3.摄影绘画

- 7.4.多重曝光

- 8.摄影中的虚实

- 8.1.对焦与景深

- 8.2.背景虚化

- 8.3.超焦距

- 8.4.通过快门控制虚实

- 8.5.拍不清楚怎么办

- 9.构图

- 9.1.居中法构图

- 9.2.三分法构图

- 9.3.重复法

- 9.4.引导线

- 9.5.三角构图

说完了焦距是什么,以及更加适用什么题材,要讲一个经常被误读的概念——透视。那么什么是透视呢?

给你们一个场景:用广角拍摄的时候,你会发现画面的立体感很强,画面也很有纵深感。

比如右图,老人与妇女有一个很好的空间纵深的感觉。这张是用35mm焦距镜头拍摄的。

曝光:f/2.0 1/1000s ISO 100 -1EV 焦距:35mm

再看这张图,有没有觉得这张图的纵深感和上面的图差不多?但是从常识能判断这张图男人到士兵的距离要远远大于上面的老人和妇女之间的距离。景物似乎被拉近了,这是155mm焦距拍摄的。

35mm拍摄的那张,老人和妇女离了不过一两米的距离,而155mm拍摄的这张男子和士兵却离了不止10米的距离。

曝光:f/4 1/400s ISO 100 -2/3EV 焦距:155mm

所以大家会发现,广角镜头可以让画面有很强的纵深感,而长焦镜头会让画面更加扁平。

这是为什么呢?其实这就是透视的作用。第一张用广角拍摄的照片透视感强烈,第二张用长焦拍摄的照片透视感就不强。

虽然我给你看了两张不同焦距拍摄出来的不同透视感的照片。但其实透视感这事儿和焦距没有绝对的关系。

下面给大家看一首诗:

蔽月山房

——明王阳明

山近月远觉月小,

便道此山大于月。

若有人眼大如天,

当见山高月更阔。

这是我国著名思想家、文学家、哲学家和军事家王文成公在12岁的时候写的一首小诗。这首诗翻译过来就是:山啊离你近,月亮离你远,所以你觉得月亮小,你就说山比月亮大。如果你有一个非常大的镜头,离得远远地拍摄,你就会发现山虽然高,但是月亮更大!

所以我一直觉得应该给王老师再加一个摄影家的头衔。他对摄影中透视这个概念的理解比卡尔达诺做出相机雏形还要早66年。

我们回到一开始王阳明的那首诗,就会发现,其实那首诗里已经将透视这件事说明白了:离得越近,越觉得大;离得越远,越觉得小。

近大远小就是透视的最简单说明。

所以对于上面的两张照片来说,拍摄第一张照片时,我离那个老人很近很近,要不然不能把他们拍得这么大。而拍摄第二张时,我离照片中蓝衣服的男人非常远,离那排军人就更远了。

因为离得近,所以老人和妇女之间不太远的距离也被放得很大;因为离得远,所以男人和军人之间很远的距离也被缩小了。

这也说明了焦距与透视的一点间接关系:因为广角往往离得近,所以透视效果明显。因为长焦拍摄往往离得远,所以透视效果不明显。

透视在拍摄人像的时候至关重要。使用广角镜头拍摄人像,透视感太强烈了,拍摄人的时候会出现大鼻子的情况;而使用长焦镜头拍摄人像会让人面部比较平(非不立体),也会显得脸小。这主要就是因为我们要将人物在画面中拍摄到同样的大小,采用不同焦距时,拍摄距离不同造成的透视效果不同。

给你们看看24mm、35mm、50mm、85mm将人在画面中拍摄同样大小、使用相同光圈后,不同的透视感和背景虚化的感觉吧。

焦距:24mm

24mm f/1.4 拍摄距离非常短,有强烈的透视感。所以我们会发现模特有“大鼻子”的情况出现。

焦距:35mm

35mm f/1.4 拍摄距离很短,所以也有很强的透视感。这时还是能看到人物的面部有些夸张。所以这个焦距如果拍摄大半身人像或者全身人像还是可以的。

焦距:50mm

50mm f/1.4 拍摄距离适中,透视感没有那么强,人的样子也像我们平时人眼看到的样子了。所以这个焦距适合拍半身人像。

焦距:85mm

85mm f/1.4 人物会稍稍显得“平面化”,表现出来的就是拍摄半身人物的时候显得人有点胖。但是这个焦距虚化效果特别好,适合拍大头照人像或者局部特写。

一对比你就会发现,对于拍摄半身人像, 24mm把姑娘脸都拍变形了,而50mm、85mm就很好,背景虚化效果也特别明显。同时超过50mm你会发现姑娘又会显得胖,因为透视效果的原因,人脸显得扁平了。

所以总结一下:透视和焦距没有直接关系,只与拍摄距离有直接关系。离得近,透视强烈;离得远,透视不强烈。

但是焦距与透视有间接关系。使用广角将主体在画面中拍摄同样大小要离得近,因为离得近,所以透视效果强烈。使用长焦镜头将主体在画面中拍摄同样大小要离得远,因为离得远,所以透视效果不明显。

那么我们对于人像拍摄来说,没有哪支镜头是唯一适合拍摄人像的。拍摄特写或者大头照的时候,我们可以选择85mm;半身像的时候,我们可以使用50mm镜头拍摄;至于全身像,我们可以选择35mm或者24mm;如果你想拍那种特别夸张的大长腿,你还可以用超广角拍摄,因为要离得特别近。

透视与畸变的区别

很多人在使用广角镜头尤其是超广角镜头的时候,会说镜头的畸变效果很夸张。比如在从低角度用超广角镜头很近地拍摄模特的时候,我们能看到非常夸张的大长腿。或者我们在用超广角镜头收一个大场景的时候,本来四四方方的建筑,却变成了梯形。但这个和畸变没有关系。

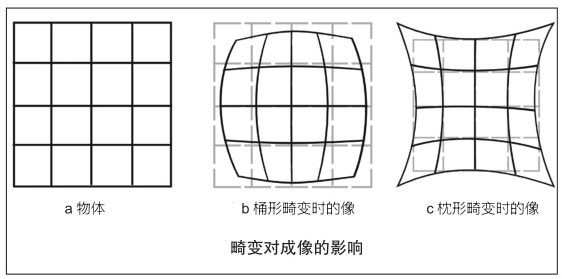

畸变指的是,拍摄四方形的物体时,使周围拍成涨鼓或内缩的现象。

在广角端,我们拍摄的四方形的物体往往会出现涨鼓的畸变,让四方形变成了一个木桶的形状,所以也被称为桶形畸变。这是多数广角镜头都表现比较明显的。

在长焦端,我们拍摄的四方形的物体往往会出现内缩的畸变,让四方形变成了一个古代枕头的形状,所以也被称为枕形畸变。因为枕型畸变表现都不太明显,所以往往被忽略。

畸变的一个显著特征就是让直线变成了曲线。

而我们在使用广角镜头拍摄大场景的时候,往往是站在地面上拍摄的。那么建筑物的下方就会离我们比较近,而建筑物顶端就会离我们比较远。所以下面看起来会比较大,上面比较小,自然就形成了梯形的样子。这种近大远小其实就是透视效果。

焦距:35mm

同样地,在我们低角度用超广角镜头拍模特时,也是因为模特的腿离我们近,头和上身离我们远,才使模特的腿看起来特别长(其实也会变粗)。所以这也是近大远小的透视效果,并非畸变。

焦距:19mm

透视可以让一条竖直的线变成斜线,却不能让一条直线变成曲线。

因为使用广角镜头,尤其是超广角镜头的时候,我们往往会离拍摄主体很近,这样近大远小的透视效果就会比较明显。同样因为畸变在广角端表现比较明显,所以很多人将此搞混。

记住:畸变是让直线变曲线,而透视只是让竖直变斜线。